VI) Les législations

1) Les conventions internationales

L’Organisation Maritime Internationale a été crée le 2 Mars 1948 à la conférence maritime de l’ONU. Son but est de traiter des problèmes techniques maritimes, recommander l’adoption de normes de sécurités, de lutter contre la pollution des mers en élaborant des conventions internationales. Pour les marées noires, il s’agit de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol). Celle-ci a été complétée par une convention internationale sur la préparation de la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC) qui est entrée en vigueur le 13 mai 1995. Les pays signataires de cette convention se sont engagés à mettre en place des systèmes nationaux et régionaux de préparation à la lutte et de lutte contre les pollutions accidentelles.

La convention Marpol impose à chaque navire de posséder un certificat de conformité à un ensemble de techniques de sécurité. En cas de non conformité, le navire peu se voir interdire de prendre la mer par des inspecteurs de son état d’enregistrement (Etat du pavillon) ou de l’Etat dans lequel il relâche (Etat du port). Pour plus d’efficacité, les 15 pays de l’Union Européenne ont signé en 1982 un mémorandum (le mémorandum de Paris) qui met en place un système concerté d’inspection des navires.

Les Etats Unis imposent dans l’Oil Pollution Act de 1990 à tous les navires susceptibles de provoquer une marée noire de posséder un plan de lutte, des certificats de formation de leur personnel, un contrat d’assistance avec une société de services spécialisée dans la lutte antipollution et de réaliser périodiquement des exercices de mobilisation.2) Les organisations nationales

L’organisation française actuelle est établie par la circulaire et l’instruction Polmar (préparation des plans locaux de lutte et lutte contre les pollutions marines accidentelles) de 1997. La lutte en mer est placée sous la responsabilité des préfets maritimes (Marine Nationale), chargés d’établir dans chaque région maritime un plan d’intervention comportant un inventaire systématique des moyens navals, civils et militaires disponibles pour faire face à une menace de pollution (plan Polmar-mer). La lutte à terre est placée sous l’autorité des préfets de département, qui coordonnent la préparation et et la mise à jour périodique de plans d’intervention départementaux (plan Polmar-terre). Différents services de l’Etat sont chargés de missions particulières, entre autres la gestion du stock de matériel de lutte antipollution (stocks Polmar). Enfin, le Cedre (Centre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) se tient en permanence à la disposition des responsables opérationnels.

3) La prévention des accidents

Au cours des années soixante-dix et quatre vingt, les pays les plus exposés ont réagi contre les dangers générés par les navires qui fréquentent leurs ports et leurs eaux en engageant différentes mesures de prévention. Parmi celles-ci, la mise en place des couloirs (rails) de circulation obligatoires pour les navires et de remorqueurs de haute mer en veille permanentes dans les passages à risques ont permis de renforcer la sécurité au niveau des côtes.

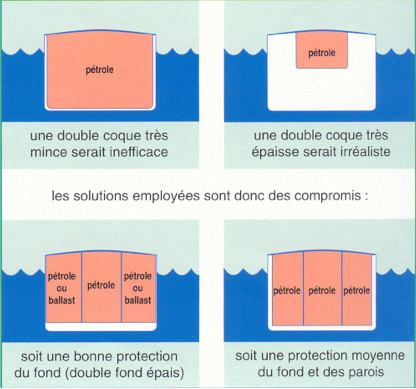

Les Etats-Unis ont été le premier pays à fixer des échéances imposant une double coque aux navires fréquentant leurs ports. Cette décision a soulevée de longs débats au sein de l’OMI. La double coque, qui augmente le poids des navires et leur coût d’entretien, n’est utile contre de petites déchirures. Elle ne protège pas contre l’abordage à pleine vitesse, l’incendie, l’explosion, la cassure dans une tempête, la dislocation sur des récifs, qui sont générateurs des grandes marées noires. La solution d’une double coque est donc toujours au stade de la recherche.

Aujourd’hui, le Cedre en France est en mesure d’évaluer et de mettre au point, tous les matériels de lutte sur l’eau ou sur le littoral, dans des conditions réelles et sur différents types d’hydrocarbures. Le hall d’expérimentations, l’anneau de vieillissement des hydrocarbures et le laboratoire offrent tous les services nécessaires à une étude précise des polluants ou des produits de lutte. Ces dernières années de nouvelles techniques comme la surveillance par satellite, susceptibles de renforcer cette prévention se développent à grand pas. Néanmoins, le risque « zéro » n’existe pas mais il est important de se donner les moyens pour l’atteindre.