La production d'hydrocarbures de la Tunisie reste à un niveau assez faible par

rapport à ses voisins. Cependant, de nouveaux gisements ont été récemment exploités.

Pour chercher le pétrole brut sous la surface de la terre, les géologues doivent chercher un bassin de sédimentation dans lequel des schistes riches en matière organique ont été enfouis suffisamment longtemps pour que le pétrole ait pu se former. Les géologues et les géophysiciens ont plusieurs outils à leur disposition pour identifier les zones potentielles de forage. Ainsi, la cartographie de surface des affleurements de lits sédimentaires rend possible l’interprétation des caractéristiques de sous-surface. Cette première approche est complétée par des informations obtenues par le forage de la croûte et par le prélèvement d’échantillons ou de carottes des couches de rochers rencontrées. De plus, des méthodes de plus en plus sophistiquées sont de plus en plus employées. La sismique consiste à calculer les différentes profondeurs des roches lorsque l’onde de choc de l’explosion d’une charge de dynamite se réfléchit sur les roches. La gravimétrique est l’observation de les variations de l’attraction terrestre. La magnétique qui consiste à observer la variation du champs magnétique terrestre, l’électrique (inventé par Schlumberger en 1927) mesure la résistance de la roche au passage d’un courant électrique et enfin chimique qui en est au stade expérimental et qui consiste à trouver des marqueurs biologiques qui signalent la présence de pétrole. Un champs pétrolifère une fois découvert, peut comprendre plusieurs bassins. La taille de ceux-ci peut varier de quelques dizaines d’hectares à des dizaines de kilomètres carrés et de quelques mètres d’épaisseur à quelques centaines voire plus.

2) Définition

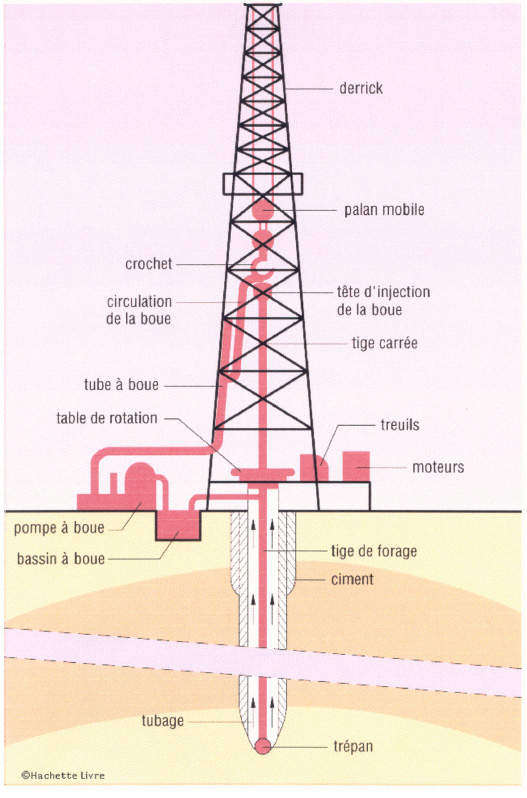

Le forage est un procédé d’exploration et d’exploitation des gisements pétroliers, dans lequel un outil de forage (trépan) attaque par percussion ou rotation (forage rotary) le fond du puits, conduit par des tiges de forage emboîtées.

Pour les forages en mer (off-shore), on utilise soit des plates-formes autoélévatrices, flottantes (fonds de moins de 100 m) ou demi-submersibles, posées sur des caissons creux servant de flotteurs (fonds allant jusqu’à 300 m), soit des navires de forage (fonds pouvant dépasser 1000 m).